Funkwetterberichte

Funkwetter bezeichnet die Gesamtheit der atmosphärischen und kosmischen Bedingungen, die das Ausbreitungsverhalten von Funkwellen beeinflussen.

Funkwetterberichte, oft auch als Ausbreitungs- oder Propagationsberichte bezeichnet, beschreiben die zu erwartenden Funkwellenausbreitungen auf den verschiedenen Amateurfunkbändern. Je nachdem, wie sich die Ionosphäre gerade verhält, können Funksignale über große Distanzen reflektiert, absorbiert oder stark gedämpft werden.

Themenüberblick:

- Wellenausbreitung

- Wellenausbreitung und Funkwetter

- Funkwetter

- Funkwetterberichte (diese Seite)

- Funkwetterbericht (FunkWX) lesen

- Tipps und Hinweise zum Funkwetterbericht

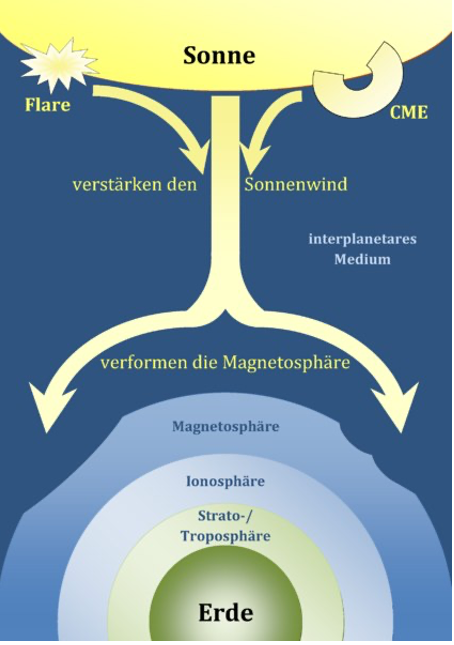

Einfluss der Sonne

Die Sonne spielt eine zentrale Rolle für das Funkwetter. Ihre Aktivität, insbesondere die Anzahl der Sonnenflecken, beeinflusst die Ionisation der Ionosphäre, einer Schicht der Erdatmosphäre, die für die Reflexion und Brechung von Funkwellen verantwortlich ist. Durch die von der Sonne ausgesandte Strahlung werden die Gasmoleküle in der Ionosphäre ionisiert, wodurch elektrisch geladene Teilchen entstehen. Diese Ionisation variiert mit der Tageszeit, der Jahreszeit und dem elfjährigen Sonnenfleckenzyklus. Während Phasen hoher Sonnenaktivität, gekennzeichnet durch viele Sonnenflecken, ist die Ionosphäre stärker ionisiert, was die Ausbreitungsbedingungen für Funkwellen, insbesondere im Kurzwellenbereich, verbessert.

Wie bereits beschrieben besteht die Ionosphäre aus mehreren Schichten, die für das Funkwetter eine Rolle spielen:

- D-Schicht (ca. 60–90 km Höhe): Nur tagsüber vorhanden (durch Sonnenstrahlung). Verursacht eher Dämpfung, vor allem auf den unteren Frequenzen (Lang- und Mittelwelle, teilweise auch auf 80 m). In der Nacht verschwindet die D-Schicht weitgehend, was vor allem auf 80 m und 160 m für bessere DX-Bedingungen sorgt.

- E-Schicht (ca. 90–120 km Höhe): Tagsüber ionisiert, kann kurzzeitige Reflexionen ermöglichen („Sporadic-E“, vor allem auf 6 m, 10 m und manchmal auf 2 m). Sporadic-E ist stark saisonabhängig (häufiger im Frühjahr und Sommer), und daher auch in vielen Funkwetterprognosen erwähnt.

- F-Schichten (ca. 120–400 km Höhe): Nachts verschmelzen sie oft zur sogenannten F-Schicht, tagsüber unterscheidet man sie in F1 und F2. Die F2-Schicht ist für die klassischen DX-Verbindungen am wichtigsten, da sie in großen Höhen liegt und eine starke Ionisierung besitzen kann.

Wichtige Kennzahlen in Funkwetterberichten

In den Funkwetterberichten und -vorhersagen stößt du oft auf verschiedene Parameter, die den Zustand der Ionosphäre und die solare Aktivität beschreiben:

Solar Flux Index (SFI)

- Dieser Index misst die von der Sonne ausgesandte Radiostrahlung bei einer Wellenlänge von 10,7 cm (2,695 GHz) und wird in Solar Flux Units (SFU) angegeben.

- Gibt die Intensität der Sonnenstrahlung an und ist ein wichtiges Maß für die Ionisierung der Ionosphäre. Höhere Werte deuten auf eine intensivere Sonnenaktivität hin.

- Faustregel: Hoher SFI (über 100) bedeutet in der Regel bessere Ausbreitungsbedingungen auf den höheren Kurzwellenbändern (15 m, 12 m, 10 m).

Sonnenfleckenrelativzahl (R)

- Sie gibt die Anzahl der sichtbaren Sonnenflecken an und dient als Maß für die Sonnenaktivität.

- Die Anzahl der sichtbaren Sonnenflecken korreliert meist mit der Aktivität der Sonne.

- Ein höherer Sonnenfleckenzyklus (wir sind gerade in Richtung Maximum des Sonnenfleckenzyklus 25 unterwegs) bringt tendenziell bessere Ausbreitungsbedingungen, vor allem auf den höheren Frequenzen.

K-Index

- Beschreibt die geomagnetische Aktivität.

- Ein Maß für geomagnetische Unruhen, dass die kurzfristigen Schwankungen des Erdmagnetfeldes angibt.

- Werte von 0 bis 3 signalisieren ruhige Bedingungen, während höhere Werte auf geomagnetische Stürme hindeuten, die die Funkkommunikation beeinträchtigen können.

- Ab 5 spricht man von einem Sturm

- Der K-Index ist eine quasi-logarithmische Skala (0 bis 9), die alle 3 Stunden aktualisiert wird.

- Hohe geomagnetische Aktivität ist oft schlecht für die Kurzwellenausbreitung, da sie die Ionosphäre „durcheinanderwirbelt“ und Signale unterdrücken oder streuen kann.

A-Index

- Dieser Index gibt die geomagnetische Aktivität über einen längeren Zeitraum an und ergänzt den K-Index.

- Der A-Index ist eine etwas glattere Tagesbewertung (von 0 bis über 100).

- Ein höherer A-Index (z.B. >20) deutet auf erhöhte Störungen hin.

- Hohe geomagnetische Aktivität ist oft schlecht für die Kurzwellenausbreitung, da sie die Ionosphäre „durcheinanderwirbelt“ und Signale unterdrücken oder streuen kann.

MUF (Maximum Usable Frequency)

- Die höchste Frequenz, bei der für eine bestimmte Funkstrecke unter aktuellen Bedingungen noch Reflektion an der Ionosphäre stattfindet.

- Tendenziell wird in den Berichten oft angegeben, ob die MUF über 10 MHz, 14 MHz oder 28 MHz liegt, was uns sagt, ob 20 m, 15 m oder 10 m gut nutzbar sein könnten.

Einfluss auf verschiedene Frequenzbereiche

Die Auswirkungen des Funkwetters variieren je nach Frequenzbereich:

- Lang- und Mittelwelle: Tagsüber absorbiert die D-Schicht der Ionosphäre diese niedrigen Frequenzen, wodurch die Reichweite begrenzt ist. Nachts, wenn die D-Schicht verschwindet, können diese Frequenzen über die F-Schicht reflektiert werden, was zu größeren Reichweiten führt.

- Kurzwelle (HF): Die Ausbreitung auf diesen Frequenzen ist stark von der Ionisation der F-Schicht abhängig. Hohe Sonnenaktivität verbessert die Reflexionseigenschaften, wodurch weltweite Verbindungen möglich sind.

- Ultrakurzwelle (VHF) und höher: Diese Frequenzen durchdringen die Ionosphäre und sind daher weniger von deren Zustand abhängig. Allerdings können troposphärische Bedingungen, wie Temperaturinversionen, die Ausbreitung beeinflussen und zu Überreichweiten führen.

Einfluss von Sonnenstürmen und geomagnetischer Aktivität

Ein wichtiger Störfaktor in Sachen Ausbreitung sind Sonnenstürme:

- Wenn große Mengen geladener Teilchen durch einen koronalen Massenauswurf (CME) Richtung Erde geschleudert werden, steigt die geomagnetische Aktivität.

- Hierbei können sogar Polarlichter weit in südliche Regionen sichtbar werden. Das Erdmagnetfeld wird „gestresst“ und reagiert mit starken Schwankungen.

- Für den Funkverkehr bedeutet das oft merklich schlechtere Bedingungen auf Kurzwelle. Man spricht dann auch von einem „radio blackout“, wenn durch Röntgenstrahlung in der D-Schicht viel Absorption stattfindet (insbesondere auf den unteren Bändern).