Wellenausbreitung und Funkwetter

Die Atmosphäre

Die Schichten der Atmosphäre und ihre Bedeutung im Amateurfunk

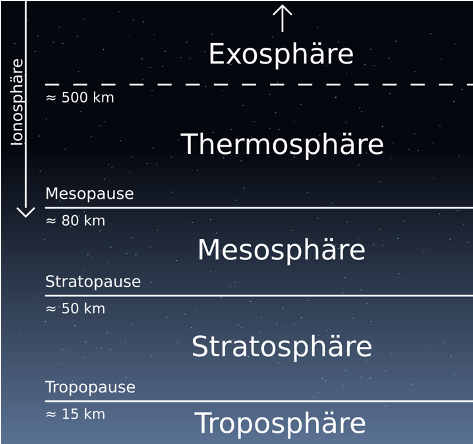

Die Atmosphäre ist in verschiedene Schichten unterteilt, die sich durch ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften unterscheiden. Jede dieser Schichten hat spezifische Auswirkungen auf die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen und ist daher für den Amateurfunk von Interesse.

Themenüberblick:

- Wellenausbreitung

- Wellenausbreitung und Funkwetter (diese Seite)

- Funkwetter

- Funkwetterberichte

- Funkwetterbericht (FunkWX) lesen

- Tipps und Hinweise zum Funkwetterbericht

Die Höhenangaben, die angeben, in welchen Bereichen der Atmosphäre die einzelnen Schichten verlaufen, können je nach Quelle oder Literaturwerk variieren. Diese Unterschiede ergeben sich oft aus unterschiedlichen Messmethoden, wissenschaftlichen Modellen oder der Berücksichtigung spezifischer atmosphärischer Bedingungen, wie Jahreszeiten oder geographischer Lage.

Troposphäre (0 – 12 km über der Erdoberfläche)

- Die Troposphäre ist die unterste Schicht der Atmosphäre, in der sich das Wetter abspielt.

- Sie enthält etwa 75 % der gesamten Atmosphärenmasse und fast den gesamten Wasserdampf.

Bedeutung für den Amateurfunk:

In der Troposphäre treten Effekte wie troposphärische Brechung und Duktion auf, die die Ausbreitung von UKW- und Mikrowellensignalen (VHF/UHF/SHF) beeinflussen.

- Troposcatter: Streuung von Signalen in der Troposphäre ermöglicht Verbindungen über die Sichtlinie hinaus, oft bis zu 500 km.

- Wetterbedingungen wie Temperaturinversionen können die Reichweite von Funksignalen durch Reflexion an Luftschichten deutlich erhöhen.

Stratosphäre (12 – 50 km über der Erdoberfläche)

- Die Stratosphäre ist die Schicht über der Troposphäre und enthält die Ozonschicht, die ultraviolette Strahlung absorbiert. Temperaturen steigen mit zunehmender Höhe.

Bedeutung für den Amateurfunk:

Die Stratosphäre hat nur begrenzten Einfluss auf die Funkausbreitung.

Amateurfunk-Ballons, die in diese Schicht aufsteigen, nutzen sie, um Funkgeräte für Telemetrie oder APRS zu testen. Langstreckenverbindungen sind hier nicht direkt relevant, aber Ballonprojekte bieten spannende Experimente für Funkamateure.

Mesosphäre (50 – 85 km über der Erdoberfläche)

- Die Mesosphäre ist die kälteste Schicht der Atmosphäre, mit Temperaturen bis zu −100 °C.

- Sie ist bekannt für Leuchtende Nachtwolken (Noctilucent Clouds).

Bedeutung für den Amateurfunk:

Sporadische Reflexionen von Funksignalen können durch Meteoritenschweife in dieser Schicht auftreten, was die Meteor-Scatter-Kommunikation ermöglicht. Meteor-Scatter wird häufig im VHF-Bereich (144 MHz) genutzt, insbesondere für DX-Verbindungen.

Einige der stärksten Meteorschauer im Jahr sind:

- Die Quadrantiden von Ende Dezember bis Mitte Januar

- Die Perseiden mit dem Maximum Mitte August

- Die Geminiden in der ersten Dezemberhälfte

Thermosphäre (85 – 500 km über der Erdoberfläche)

- In der Thermosphäre steigen die Temperaturen stark an, und die Luftdichte ist extrem gering.

- Diese Schicht enthält die Ionosphäre, die für den Funkverkehr entscheidend ist.

Bedeutung für den Amateurfunk:

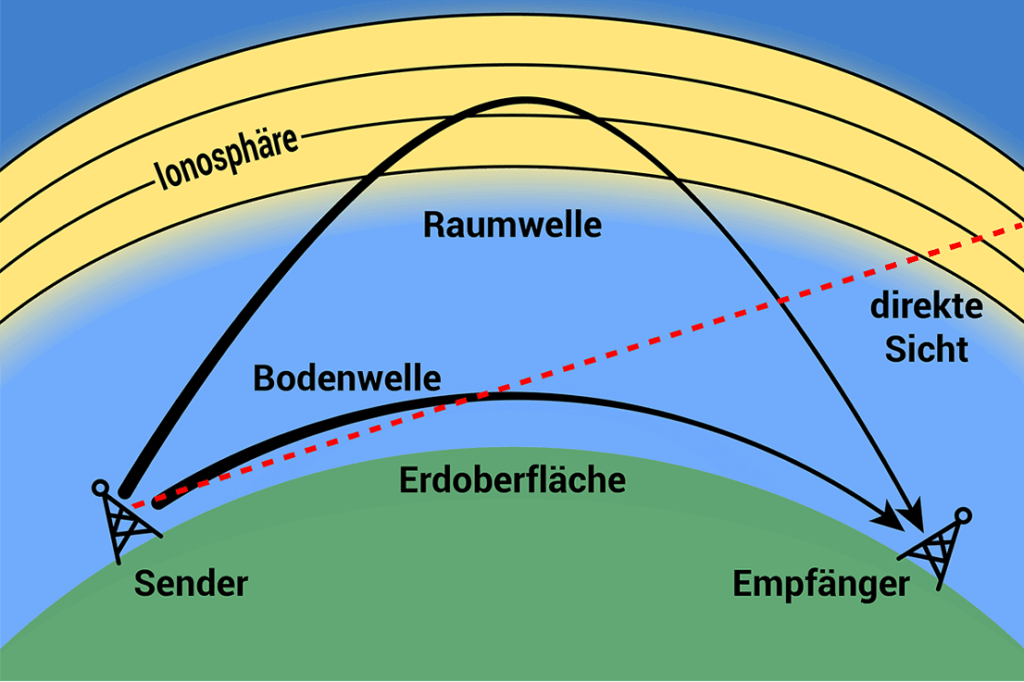

Die Ionosphäre, ein Teil der Thermosphäre, ist für die Reflexion und Brechung von Kurzwellen (HF) verantwortlich.

Schichten der Ionosphäre (D, E, F1, F2):

- D-Schicht (50–90 km): Absorbiert Kurzwellen am Tag, reduziert die Reichweite.

- E-Schicht (90–150 km): Ermöglicht sporadische E-Reflexionen, ideal für DX auf VHF-Bändern.

- F-Schichten (150–500 km): F1 und F2 sind für die Reflexion von Kurzwellen entscheidend, besonders bei Nacht und während hoher Sonnenaktivität.

- Aurorafunk: Polarlichter (Auroras) in der Thermosphäre reflektieren VHF/UHF-Signale.

Exosphäre (ab 500 km über der Erdoberfläche)

- Die Exosphäre ist die äußerste Schicht der Atmosphäre, in der die Moleküle so weit auseinander liegen, dass sie selten kollidieren. Sie geht allmählich in den Weltraum über.

Bedeutung für den Amateurfunk:

In der Exosphäre befinden sich Satelliten, die für Amateurfunkanwendungen genutzt werden.

Kommunikation mit Amateurfunksatelliten (z. B. OSCAR-Satelliten) oder der Internationalen Raumstation (ISS) erfolgt über diese Schicht. Weltraumkommunikation erfordert hochpräzise Antennenausrichtungen und digitale Modulationsverfahren.

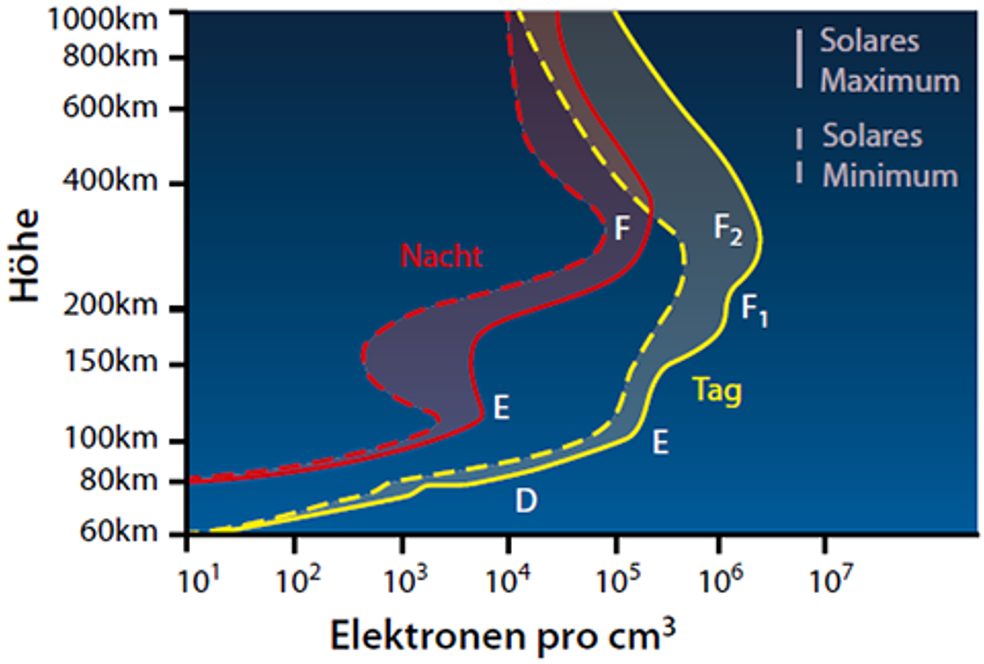

Ionosphäre (60 – 1000 km)

Die Ionosphäre ist ein Bereich der Erdatmosphäre, der sich ungefähr zwischen 60 km und 1.000 km Höhe erstreckt. Dort werden Gasmoleküle und Atome durch hochenergetische Strahlung (v. a. UV-Licht und Röntgenstrahlung von der Sonne) ionisiert, d. h. sie verlieren Elektronen und werden zu elektrisch geladenen Teilchen. Diese geladenen Teilchen beeinflussen die Ausbreitung von Funkwellen, insbesondere im Kurzwellenbereich (3 – 30 MHz).

Die Ionosphäre wird in verschiedene Schichten eingeteilt, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften haben und sich über den Tag bzw. im Jahresverlauf verändern.

Insbesondere die Raumwelle ist von der Ionosphäre abhängig. In einem gewissen Frequenzbereich und mit bestimmten Aufprallwinkeln gelangen Raumwellen nach großer Distanz durch Reflexionen an der Ionosphäre wieder zur Erde zurück. Die restlichen Wellen durchdringen die Ionosphäre oder werden von ihr gedämpft.

D-Schicht (ca. 60 – 90 km)

Die D-Schicht bildet sich durch ultraviolette (UV) Strahlung der Sonne während des Tages.

Dämpft sehr stark die Kurzwellen-Signale (insbesondere im unteren Frequenzbereich, z. B. 160 m, 80 m, 40 m). Die D-Schicht absorbiert einen Teil der Energie und verhindert so eine gute Reflexion an höheren Schichten.

Tag-Nacht-Unterschied:

Nachts verschwindet diese Schicht weitgehend, da keine Sonnenstrahlung mehr einfällt und somit die Ionisation stark abnimmt. Auf niedrigen Bändern verbessert sich daher nachts oft die Wellenausbreitung.

E-Schicht (ca. 90 – 120 km)

Ebenfalls durch Sonnenstrahlung ionisiert, aber weniger dicht als die D-Schicht.

Kann Funkwellen im unteren Kurzwellenbereich (z. B. 10 MHz und darunter) reflektieren, wobei die Reflexion meist nicht so stabil ist wie in der F-Schicht.

Sporadic-E:

Ein besonderes Phänomen ist das sporadische Auftreten extrem dichter Ionisationszonen („Sporadic-E“), die zeitweise innerhalb dieser Schicht entstehen. Diese können im Sommer (aber auch zu anderen Zeiten) auf VHF-Bändern (z. B. 2 m, 4 m, 6 m) zu spektakulären Kurzstrecken- und teils sogar Weitverbindungen führen.

F-Schichten (ca. 120 – 400 km)

Die F-Schicht der Ionosphäre ist die höchste ionisierte Schicht, die sich zwischen 150 km und 500 km über der Erdoberfläche befindet. Sie wird tagsüber häufig in zwei Unterbereiche aufgeteilt:

- F1-Schicht: Liegt niedriger, typischerweise zwischen 150 km und 250 km Höhe. Sie ist weniger stark ionisiert und reflektiert daher nur niedrigere Frequenzen.

- F2-Schicht: Befindet sich in etwa 250 km bis 500 km Höhe und ist die am stärksten ionisierte Region. Sie ist maßgeblich verantwortlich für die Reflexion von Kurzwellenfrequenzen (3–30 MHz), die weite Verbindungen über den Globus ermöglichen.

Nachts verschmelzen die F1- und F2-Schichten zu einer einzigen F-Schicht, da der Ionisationsgrad aufgrund der fehlenden Sonneneinstrahlung abnimmt.

Bedeutung für Kurzwellenkommunikation:

Die F-Schicht ist der Schlüssel zur weltweiten Kurzwellenkommunikation, auch bekannt als

DX-Verbindungen. Die Ionisation der F2-Schicht ermöglicht die Reflexion oder besser gesagt

Brechung von Funksignalen, wodurch diese über die Erdkrümmung hinweg übertragen werden können.

- Tagsüber: Die stärkere Ionisation der F2-Schicht erlaubt die Reflexion höherer Frequenzen (z. B. 15 m, 10 m). Die F1-Schicht spielt dabei eine untergeordnete Rolle, da sie nur niedrige Frequenzen reflektiert.

- Nachts: Die geringere Ionisation bedeutet, dass nur niedrigere Frequenzen effektiv zurückgebogen werden können. Dies führt dazu, dass Bänder wie 80 m und 40 m nachts bevorzugt nutzbar sind, während 15 m oder 10 m oft nicht mehr funktionieren.

Einfluss der Sonnenaktivität:

Die Ionisation der F2-Schicht hängt stark von der Sonnenaktivität ab:

- Höhere Sonnenaktivität (z. B. während eines Sonnenfleckenmaximums): Erhöht die Ionisation und erweitert den Frequenzbereich, der reflektiert werden kann. In diesen Phasen funktionieren höhere Bänder wie 10 m besonders gut.

- Niedrigere Sonnenaktivität (z. B. während eines Minimums): Reduziert die Nutzbarkeit höherer Frequenzen und schränkt die Bandbreite der reflektierten Signale ein.

Tag-Nacht-Unterschiede:

- Tagsüber: Die getrennten F1- und F2-Schichten bieten eine stabilere Reflexion für höhere Frequenzen. Besonders Bänder wie 20 m und 15 m profitieren von der stärkeren Ionisation der F2-Schicht.

- Nachts: Mit der Verschmelzung zur F-Schicht nimmt die Fähigkeit zur Reflexion hoher Frequenzen ab. Stattdessen werden niedrige Frequenzen wie 80 m und 40 m bevorzugt zurückgebogen, wodurch diese Bänder für DX-Verbindungen genutzt werden.

Zusammenfassung:

Die F-Schichten der Ionosphäre sind essenziell für den Amateurfunk, insbesondere für DX-Kommunikation. Während die F1-Schicht eine untergeordnete Rolle spielt, ist die F2-Schicht tagsüber der Hauptfaktor für die globale Ausbreitung höherer Frequenzen. Der Tag-Nacht-Zyklus und die Sonnenaktivität beeinflussen jedoch erheblich, welche Bänder genutzt werden können und wie effektiv die Signale reflektiert werden.